-

Geschichte von der „Dampfmacherin“ Anekdote aus der Zeit des Streckenbaus der Weschnitztalbahn

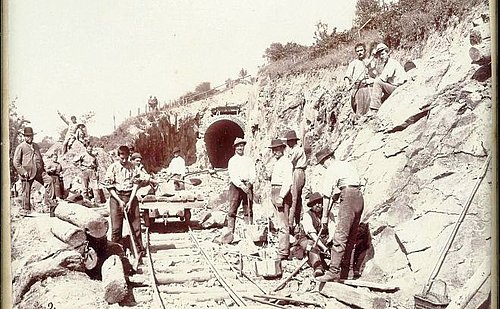

Der Bau der Weschnitztalbahn jährt sich am 1. Juli zum 125. Mal. Die Vor- und Baugeschichte ist durch schriftliche Zeugnisse und durch Fotografien gut dokumentiert. Zum Bau dieser Nebenbahnstrecke warb man vor allem italienische Bahnbauarbeiter an, die insbesondere im Tunnelbau über ausreichende Erfahrung verfügten. Alleine für Birkenau sind in den Meldeunterunterlagen von vor dem Jahr 1895 über 100 Menschen italienischer Abstammung verzeichnet.

Diese fleißigen Menschen veränderten das bisherige gewohnte Leben und das Alltagsbild. Sie wohnten in Baracken oder auch in privaten Unterkünften. Authentisches Leben oder Geschehnisse persönlicher Art sind jedoch kaum überliefert oder sind durch Zeitablauf in Vergessenheit geraten. Eine Ausnahme ist die Geschichte der „Dampfmacherin“, die an diese Bahnbauarbeiter Bier verkaufte.

Ein Foto und seine Geschichte

Doch von Anfang an. Kaum jemand kennt sich mit der Geschichte des Birkenauer Tals so gut aus wie Hermann Wunsch, der zeitlebens jede erreichbare Information über das Tal sammelt und archiviert. Er besitzt ein Foto, auf dem ein Dutzend Bahnbauarbeiter auf der gerade gesprengten unfertigen Trasse vor einem Tunnelportal an der späteren Haltestelle „Weinheim-Thal“ zu sehen sind. Und mitten unter ihnen steht am linken Bildrand eine Frau, die eine Flasche in ihrer Hand hält. Seltsam, was macht die Frau da?

Es ist die „Dampfmacherin“, wie Hermann Wunsch seine Großmutter, Charlotte Wunsch geborene Vehmann, Jahrgang 1861, mit Respekt bezeichnet. „Dampfmacherin“ deshalb, weil sie, was die Familie anging, die Richtung vorgab und sich um alle Belange kümmerte, erklärt er.

Sie und ihr Ehemann Reinhard hatten „ein Wohnhaus mit gewölbtem Keller und Hofraum, im Hintergässer Viertel, im Weschnitztal gelegen“ ausgangs des Birkenauer Tals zwei Jahre nach ihrer Eheschließung im Jahr 1885 für 2000 Mark erworben. Er verdiente sein Geld als Schreiner, ab dem Jahr 1890 bei der Firma P. Vogler und Cie., Fabrik feiner Sitzmöbel, die bis nach dem Ersten Weltkrieg ihre Werkstätte in der Unteren Fuchs‘schen Mühle hatte. Dort arbeitete er 40 Jahre lang und kellnerte zusätzlich an Sonntagen als Aushilfskellner in der „Fuchs‘schen Mühle“. Auf dem Haus waren Belastungen, die das Ehepaar gedachte, schnellstmöglich abzutragen. Gesagt, getan.

Charlotte Wunsch lief fast jeden Tag, an dem ab dem Jahr 1893 beim Bahnbau gewerkelt wurde, zu einer heute nicht mehr bekannten Weinheimer Gaststätte und kaufte einige Flaschen Bier, die sie dann an die Bahnbauarbeiter mit einem Aufschlag verkaufte. Und eben genau diesen Moment zeigt dieses Foto.

Mit diesem bescheidenen Verdienst trug Charlotte Wunsch ihren Teil zum Lebensunterhalt bei. Zeitweise nächtigen auch an dem Bahnbau Beschäftigte im Obergeschoss des Hauses.

Eine kleine, aber liebenswerte Episode, die auch zur Geschichte des Baus der Weschnitztalbahn gehört. Sie berichtet vom mühevollen Leben des Menschen ausgangs des 19. Jahrhunderts, das um ein Haar in Vergessenheit geraten wäre.

Autor: Gemeindearchivar Günter Körner

-

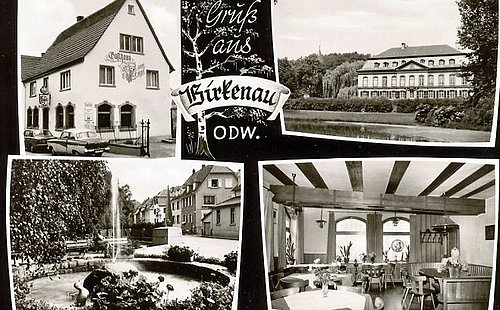

Mühle, Farbenfabrik und Altenheim

Das jetzige Birkenauer Rathaus kann auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken. Im Oktober 1828 beantragte Johann Florig aus Birkenau beim zuständigen Landrat in Lindenfels die Bauerlaubnis für eine Mühle. Einen Bewässerungsgraben hatte er bereits 1823 anfangen zu bauen. Den Ausbau zu einem Mühlgraben begann er ohne Genehmigung 1829. Das rief natürlich den Protest des Bürgermeisters und der Anlieger hervor.

Nach einigem Hin und Her und Streitereien erlaubte das Großherzogliche Ministerium des Innern und der Justiz 1833 den Betrieb einer Mühle, wenn auch mit Auflagen versehen. So mussten unter anderem Vorkehrungen gegen Überschwemmungen der umliegenden Acker- und Wiesengrundstücke getroffen werden. In den nächsten Jahrzehnten hatte die Mühle verschiedene Eigentümer, so um 1850 Georg Brenner, bei alteingesessenen Birkenauern ist die „Brennersmühle“ noch ein Begriff.

Im Jahre 1887 erwarb Rudolf Rücker die Mühle, der zunächst eine Seidenfabrik, danach eine Farbenfabrik betreiben wollte. Im Zeichen des Fortschritts wurde eine „Ionovalische Turbine“ installiert. Durch das Zermahlen von Braunkoks wurde auch schwarze Farbe hergestellt. Zur Jahresmitte 1895 – Birkenau bekam damals einen Eisenbahnanschluss – firmierte die Fabrik unter der Bezeichnung „Farbenwerke Weinheim“.

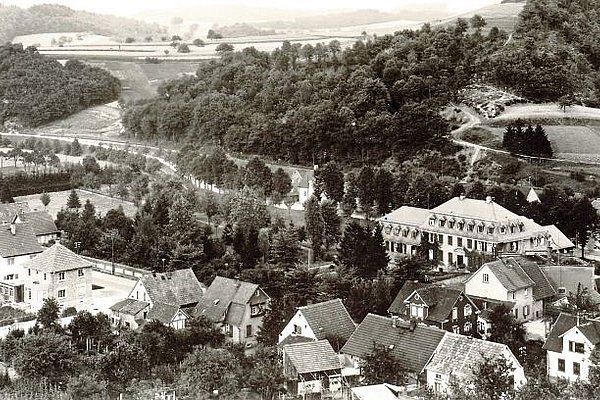

Nach 1900 richtete die Firma Cornelius Heyl in Worms eine Kunstlederfabrik ein, die bis 1933 lief. Danach funktionierte Cornelius Heyl das Gebäude zu einem Kindererholungsheim für Werksangehörige seiner Firma um. Etwa um 1937 schließlich wurde daraus ein Altenheim. Eine Schilderung lautet: „Seit einiger Zeit bietet das Altenheim älteren Frauen und Männern einen angenehmen Aufenthalt. Eine an das Haus direkt angebaute, an der Weschnitz gelegene Liegehalle, sowie zahlreiche gut gepflegte Wege mit Ruhebänken in einem umfangreichen, parkähnlichen sonnigen Garten tragen den Bedürfnissen besonders Rechnung“. Jetzt hat sich hierzu eine Ansichtskarte aus dem Jahre 1947 gefunden, die ergänzende Angaben macht. Verfasserin ist eine Schwester Friederike, die an ein Fräulein Heinemann schrieb.

Der Inhalt der Karte

Evangelischer Pfarrer war in Birkenau von 1863 bis 1879 Gustav Heinemann, möglicherweise korrespondierte Schwester Friederike mit einer Angehörigen dieser Familie. Schwester Friederike schreibt: „Birkenau, den 3.8.1947. Liebes Fräulein Heinemann! Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihren lieben Kartengruß, über den ich mich sehr freute, und für den ich herzlich danke, heute erst beantworte. Eigentlich sollte es ein längerer Brief werden, aber es fehlte die Zeit und die Ruhe dazu. Seit Juli 1946 arbeitete ich hier Schicht um Schicht. Seit August 1947 bin ich Pensionärin; arbeitslos werde ich deshalb nicht, denn in einem Heim mit 30 Zimmern und 40 Insassen (darunter einige Kranke) gibt es immer zu tun. Auch in dem großen Garten gibt es zu gießen und zu ernten. Das Altenheim (oben rechts) ist privat und eine Stiftung der Firma AG Heyl in Worms, die Sie sicher auch kennen. Nun wissen wir doch voneinander, wo wir stecken. Viel Schweres liegt hinter uns. Wir hoffen zu Gott, dass er uns fernerhin gnädig ist. Grüßen Sie bitte Ihr Frl. Schwester und seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrer Schwester Friederike“.

Danach betrieb Theodor Ziegler das Gebäude bis 1963 als Altenheim fort. Noch im gleichen Jahr wurde ein Wohnheim für Gastarbeiter eingerichtet. Zum Jahresende 1965 kaufte die Firma Freudenberg das Areal und nutzte es als Fremdenwohnheim. Im Dezember 1974 erwarb die Gemeinde Birkenau das sogenannte. Corneliusheim. Der Umzug der Verwaltung geschah nach erforderlichen Umbauarbeiten einige Zeit später.

Autor: Gemeindearchivar Günter Körner

-

Ein prägendes Gebäude im alten Ortskern

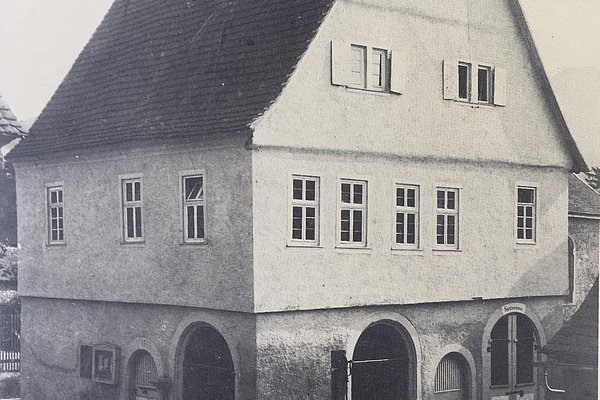

Das Anwesen Obergasse 6 hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich

Birkenau. Zur Geschichte des Anwesens Obergasse 6 in Birkenau gibt es viel zu erzählen. In der ältesten evangelischen Kirchenrechnung von 1588 wird ein Glöckner erwähnt, der zugleich Schulmeister war. Die evangelische Schule stand in unmittelbarer Nähe des Vorgängerbaus der heutigen evangelischen Kirche. Genaue Angaben darüber gibt es allerdings nicht. 1808 beschreibt der Schullehrer Johann Leonhard Schneider das einstöckige Schulhaus so: „Das alte hiesige Schulhaus ist groß nach Nürnberger Schuh gemessen, die Länge hat 28 Schuh, die Breite 22 Schuh, die Schulstube ist lang 21 Schuh, breit 11 ¼ Schuh“ (also 6,30 auf 3,40 Meter). Darin sollten 95 bis 100 Schüler Platz finden, denn die evangelische Schule war Centschule, das bedeutet, dass etwa auch Kinder aus Nieder-Liebersbach kamen. Eigentlich unvorstellbar auf 20 Quadratmetern. Dieses Schulgebäude wurde 1811 abgerissen. Ein neues Schulgebäude wurde erbaut, das Haus in der Kirchgasse 5. Aber auch dieses Schulhaus wurde mit Zeitablauf zu klein für die wachsende Schülerzahl.

Im Jahr 1872 erwarb die evangelische Kirchengemeinde von Julius Oppenheimer für 5000 Gulden das Anwesen Obergasse 6 und erbaute im hinteren Bereich des heutigen Parkplatzes einen zweiten Klassensaal. Das Fachwerkgebäude mag um 1750 erbaut worden sein. Bis 1855 werden folgende Eigentümer genannt: Michael Jüllich und Georg Kadels Witwe, Jakob Kadel und Michael Jüllich. 1855 ging das Anwesen in jüdischen Besitz über, an Lazarus Oppenheimer, Julius Oppenheimer und Hannchen Gumpel.

1904 wird berichtet, dass die evangelische und katholische Schule aus allen Nähten platzten. So kam es zum Bau der Schule an der Tuchbleiche, die ab Jahresanfang 1907 mit acht Schulsälen ausgestattet war und den Lehrbetrieb als evangelische beziehungsweise katholische Schule aufnahm. Erst 1934 wurde die Gemeinschaftsschule eingeführt.

Doch zurück zur Obergasse 6. Die Gemeinde Birkenau erwarb von der evangelischen Kirchengemeinde 1907 für 13 000 Mark das direkt dem historischen Rathaus gegenüberstehende Gebäude samt dem zweiten Schulsaal. Eine Aufnahme von 1910 zeigt, dass der Geschäftsinhaber Löw ein „Konsum-Geschäft“ betrieb. Zwei Schaufenster gegen die Obergasse hin zeigen Reklame für „Fuesers Kaffee“, „Maggi“, „Sunlicht-Seife“ und andere Artikel. Gleichzeitig war im Erdgeschoss des Gebäudes der Friseur Adam Schmitt mit einem Gehilfen tätig, der außerdem Tabak feilbot. Ab dem 1. September 1923 handelte Schmitt auch mit Käse, Bier, Wurst, Fleischwaren, Obst, Gemüse und betrieb eine Stuhlmacherei. Offenbar hatte er das „Konsum-Geschäft“ übernommen. Ab dem 1. August 1927 firmierte er als „Friseur nach Feierabend“ und verdiente in der Hauptsache demnach seinen Lebensunterhalt durch den Gemischtwarenladen. Ab Mai 1931 wird als sein Nachfolger als Friseur Richard Schmitt genannt. Zum 15. November 1936 wird Wilhelm Kübler als Friseur erwähnt. Er verkaufte auch Tabakwaren, Toilettenartikel und zum Jahresende Feuerwerkskörper. Kübler muss dann bis in die 1960er-Jahre seinen Beruf hier ausgeübt haben, bevor er seinen Laden an anderer Stelle wieder eröffnete.

Die Räumlichkeiten im Obergeschoss und der zweite Schulsaal waren an verschiedene Parteien vermietet. Unter den Mietern finden sich auch bekannte Namen wie „Flemming“ und „Kellner“. Die Gemeinde Birkenau richtete danach im Erdgeschoss eine Bücherei mit Leseraum ein, damals war es nach den Richtlinien des Landes Hessen offenbar eine Voraussetzung, dass ein Ort als Erholungsort Anerkennung finden konnte. Anfang der 1970er-Jahre war es erforderlich geworden, dass die Gemeinde im gesamten Gebäude Obergasse 6 Teile der Verwaltung unterbrachte. Aufzuzählen wären das Verkehrsamt, Einwohnermeldeamt, Bauamt, Standesamt und das Dienstzimmer des Bürgermeisters Willi Flemming. Doch auch diese Episode war nicht von langer Dauer. Im Dezember 1974 beschloss die Gemeindevertretung den Ankauf des „Corneliusheimes“ von der Firma Freudenberg, das heißt des heutigen Rathauses. 1975 erfolgte der Umzug der gesamten Verwaltung dorthin. Nach einer Übergangszeit und der Herrichtung und Renovierung der Räumlichkeiten Obergasse 6 vermietete man an Dr. med. Hans Schlabing und an den Rechtsanwalt und Notar Pohlers. Nach langjähriger Nutzung zogen diese beiden Mieter dann aus. Das Anwesen Obergasse 6 prägt zusammen mit dem historischen Rathaus entscheidend den alten Ortskern von Birkenau.

Autor: Gemeindearchivar Günter Körner

-

Das Birkenauer Rathaus

Das Birkenauer Rathaus

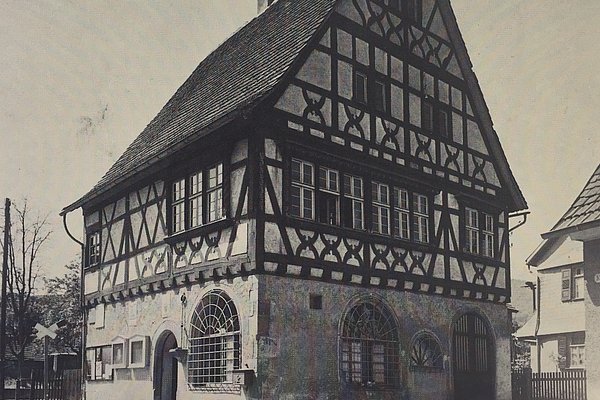

Das nachweislich älteste Gebäude in Birkenau ist das Rathaus, dessen Erbauungsjahr 1552 der runde Türbogen der jetzigen Eingangstür zeigt. Einen Vorgänger besaß es wohl nicht, denn das in einem hiesigen Gerichtsprotokoll erwähnte und "am 1. März 1651 an den Schneider Hanß Ziegler um und für 46 fl. verkaufte Centhaus" war höchstwahrscheinlich kein solchen Zwecken dienenendes Gebäude, wenn uns auch seine Bestimmung unbekannt ist. Abgesehen von Wald‑Michelbach, wo schon 1430 ein Rathaus genannt wird, entstanden zur Zeit des unsrigen zahlreiche weitere solcher Häuser in unserer Gegend, so .z. B. in Heppenheim und Lorsch 1551, in Büttelborn 1582, in Seeheim 1599, in Reichenbach 1600 usw. Da in fast allen Fällen das Rathaus am Markt‑ oder Dorfplatz liegt, dürfen wir dies auch für unseren Ort annehmen, obgleich uns die Lage des Dorfplatzes nicht bekannt ist. Dieser müßte sich demnach zwischen der Obergasse bis zum evangelischen Pfarrhof ausgedehnt haben, was unsere Vermutung, in der dortigen, viele Jahrhunderte alten Linden die Dorflinde erblicken zu dürfen, nur rechtfertigen würde. Der Markt‑ bzw. Dorfplatz hatte stets eine zentrale Lage und kann sich im alten Birkenau, das sich früher nur links der Weschnitz und zwar auf dem der Beschaffenheit des Geländes an keiner anderen Stelle befunden haben.

Über das ursprüngliche Aussehen unseres Rathauses sind wir nicht informiert, doch steht fest, dss es im Laufe der Jahrhunderte mancherlei Veränderungen erfahren hat. Zum erstenmal mag dies im 30jährigen Krieg der Fall gewesen sein, denn es scheinen Beweise vorhanden zu sein, dass dem von den Spaniern bei ihrem Rückzug vor den Schweden im Jahre 1631 hier angelegtem großen Brande auch das Rathaus zum Opfer fiel. Wenn auch der Wiederaufbau unter Benutzung der Grundmauern sich an die ursprüngliche Form stark angelehnt haben mag, sind doch Abänderungen besonders in der Holzkonstruktion als wahrscheinlich anzunehmen. Später erfuhr es eine weitere Veränderung insofern, als es seiner hölzernen Freitreppe als "verkehrsbehindernd" beraubt und diese durch eine Innentreppe ersetzt wurde. Die vermutlich überdache Freitreppe befand sich sich an der Vorderseite des Hauses, war links des jetzigen Eingangs angebracht und führte direkt zum oberen Geschoß. Die Pfosten und Schwellen der früheren Eingangstür sind dort noch vorhanden, die Öffnung ist jedoch zum Teil zugemauert und an dieser Stelle ein Fenster eingesetzt, dem man den nachträglich zugewiesenen Platz auf den ersten Blick anmerkt, indem es besonders hinsichtlich seiner Form durchaus nicht in den Verband der übrigen Fenster paßt.

Daß unser Rathaus ursprünglich ohne Verputz war, ergibt sich aus der Bausitte der damaligen Zeit. Die Unsitte, Fachwerksbauten mit Mörtel zuzuschmieren, ist eine Errungenschaft einer späteren Zeit, und so entging auch unser Rathaus diesem üblen Gebrauch nicht: es erhielt "zum Schutz des Holzwertes gegen Witterungseinflüsse" einen Bewurf, den es bis 1909 behielt. In diesem Jahre entschloß sich die Gemeinde zu einer umfassenden Wiederherstellung des stark baufällig gewordenen Gebäudes. nach Beseitigung des Verputzes erschien das Fachwerk in seiner ganzen Schönheit, zugleich aber zeigten sich die Verstümmelungen, die im Laufe der Zeit besonders an den Fenstern vorgenommen worden waren. Die vorgekragten Reihenfenster an Nord‑ und Ostseite waren vollständig abgehackt und von den Brüstungs‑ und Längsstreben sind nur noch Spuren vorhanden. Die Erneurungsarbeiten erfolgten nach den Angaben der hessischen Denkmalpflege in folgender Weise: die alten vorgekragten Reihenfenster wurden wieder hergestellt und in Anlehnung an ähnliche Bauten von dem Bildhauer Pitro aus Darmstadt mit Schnitzereien versehen, die Brüstungs‑ und Längsstreben nach den noch vorhandenen Resten erneuert und die unteren Bogenfenster mit einer weißgestrichenen Holzvergitterung versehen. Das Mauerwerk des früher laubenartigen Untergeschosses erhielt einen rauhen Naturverputz, die Fachwerkfüllungen wurden weiß gekalkt, das Holzwerk in dunkelroter Ölfarbe gestrichen und die geschnitzten Ornamente mehrfarbig dagegen abgesetzt. Die Denkmalpflege hatte auch die Wiederherstellung der alten Freitreppe vorgesehen, konnte sich jedoch damit nicht durchsetzen. Trotzdem bietet der Bau auch ohne diese ein erfreuliches Bild, wenn auch z. Zt. die Farben stark verblaßt sind und der Erneuerung bedürfen.

Eine nicht allzuhäufig anzutreffende Besonderheit unseres Rathauses bildet der Pranger neben der Eingangstür. Der in das Mauerwerk eingegliederte, etwa 40 cm vorspringende Fußstein stammt aus früheren Zeiten, während die verlorengegangene Kette mit der Hand‑ und der Fußschelle, sowie das Halseisen nach Angaben der Denkmalspflege im Jahre 1909 wieder neu angefertigt wurden. Das Prangerstehen war eine der zahlreichen Ehrenstrafen des Mittelalters und der nachfolgenden Zeit und fand gewöhnlich bei Feld‑ und Walddiebstahl, Verleumdung oder ähnlichen Vergehen Anwendung, doch bediente sich ihrer in entsprechenden Fällen das Malefizgericht. Zu der von dem Gericht bestimmten Zeit mußte der Verurteilte mittels einer Leiter den Pranger besteigen, und der "Gebittel", das ist der Gerichtsdiener, legte ihm das Halseisen, sowie die Hand‑ und Fußschelle an. Bevor man solche Einrichtungen wie die am Birkenauer Rathaus benutzte, band man den Delinquenten an einen in die Erde gerammten Pfahl, den Schandpfahl (palus Infamans), und gab sie auf diese Weise dem Spott der Öffentlichkeit preis.

Autor: J. Pfeifer, Birkenau

Werkverzeichnis Johannes Pfeifer Nr.31 (Veröffentlicht in "Der Volksgenosse" vom 30.5.1940)

-

Ein prägendes Gebäude im alten Ortskern

Das Anwesen Obergasse 6 hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich

Birkenau. Zur Geschichte des Anwesens Obergasse 6 in Birkenau gibt es viel zu erzählen. In der ältesten evangelischen Kirchenrechnung von 1588 wird ein Glöckner erwähnt, der zugleich Schulmeister war. Die evangelische Schule stand in unmittelbarer Nähe des Vorgängerbaus der heutigen evangelischen Kirche. Genaue Angaben darüber gibt es allerdings nicht. 1808 beschreibt der Schullehrer Johann Leonhard Schneider das einstöckige Schulhaus so: „Das alte hiesige Schulhaus ist groß nach Nürnberger Schuh gemessen, die Länge hat 28 Schuh, die Breite 22 Schuh, die Schulstube ist lang 21 Schuh, breit 11 ¼ Schuh“ (also 6,30 auf 3,40 Meter). Darin sollten 95 bis 100 Schüler Platz finden, denn die evangelische Schule war Centschule, das bedeutet, dass etwa auch Kinder aus Nieder-Liebersbach kamen. Eigentlich unvorstellbar auf 20 Quadratmetern. Dieses Schulgebäude wurde 1811 abgerissen. Ein neues Schulgebäude wurde erbaut, das Haus in der Kirchgasse 5. Aber auch dieses Schulhaus wurde mit Zeitablauf zu klein für die wachsende Schülerzahl.

Im Jahr 1872 erwarb die evangelische Kirchengemeinde von Julius Oppenheimer für 5000 Gulden das Anwesen Obergasse 6 und erbaute im hinteren Bereich des heutigen Parkplatzes einen zweiten Klassensaal. Das Fachwerkgebäude mag um 1750 erbaut worden sein. Bis 1855 werden folgende Eigentümer genannt: Michael Jüllich und Georg Kadels Witwe, Jakob Kadel und Michael Jüllich. 1855 ging das Anwesen in jüdischen Besitz über, an Lazarus Oppenheimer, Julius Oppenheimer und Hannchen Gumpel.

1904 wird berichtet, dass die evangelische und katholische Schule aus allen Nähten platzten. So kam es zum Bau der Schule an der Tuchbleiche, die ab Jahresanfang 1907 mit acht Schulsälen ausgestattet war und den Lehrbetrieb als evangelische beziehungsweise katholische Schule aufnahm. Erst 1934 wurde die Gemeinschaftsschule eingeführt.

Doch zurück zur Obergasse 6. Die Gemeinde Birkenau erwarb von der evangelischen Kirchengemeinde 1907 für 13 000 Mark das direkt dem historischen Rathaus gegenüberstehende Gebäude samt dem zweiten Schulsaal. Eine Aufnahme von 1910 zeigt, dass der Geschäftsinhaber Löw ein „Konsum-Geschäft“ betrieb. Zwei Schaufenster gegen die Obergasse hin zeigen Reklame für „Fuesers Kaffee“, „Maggi“, „Sunlicht-Seife“ und andere Artikel. Gleichzeitig war im Erdgeschoss des Gebäudes der Friseur Adam Schmitt mit einem Gehilfen tätig, der außerdem Tabak feilbot. Ab dem 1. September 1923 handelte Schmitt auch mit Käse, Bier, Wurst, Fleischwaren, Obst, Gemüse und betrieb eine Stuhlmacherei. Offenbar hatte er das „Konsum-Geschäft“ übernommen. Ab dem 1. August 1927 firmierte er als „Friseur nach Feierabend“ und verdiente in der Hauptsache demnach seinen Lebensunterhalt durch den Gemischtwarenladen. Ab Mai 1931 wird als sein Nachfolger als Friseur Richard Schmitt genannt. Zum 15. November 1936 wird Wilhelm Kübler als Friseur erwähnt. Er verkaufte auch Tabakwaren, Toilettenartikel und zum Jahresende Feuerwerkskörper. Kübler muss dann bis in die 1960er-Jahre seinen Beruf hier ausgeübt haben, bevor er seinen Laden an anderer Stelle wieder eröffnete.

Die Räumlichkeiten im Obergeschoss und der zweite Schulsaal waren an verschiedene Parteien vermietet. Unter den Mietern finden sich auch bekannte Namen wie „Flemming“ und „Kellner“. Die Gemeinde Birkenau richtete danach im Erdgeschoss eine Bücherei mit Leseraum ein, damals war es nach den Richtlinien des Landes Hessen offenbar eine Voraussetzung, dass ein Ort als Erholungsort Anerkennung finden konnte. Anfang der 1970er-Jahre war es erforderlich geworden, dass die Gemeinde im gesamten Gebäude Obergasse 6 Teile der Verwaltung unterbrachte. Aufzuzählen wären das Verkehrsamt, Einwohnermeldeamt, Bauamt, Standesamt und das Dienstzimmer des Bürgermeisters Willi Flemming. Doch auch diese Episode war nicht von langer Dauer. Im Dezember 1974 beschloss die Gemeindevertretung den Ankauf des „Corneliusheimes“ von der Firma Freudenberg, das heißt des heutigen Rathauses. 1975 erfolgte der Umzug der gesamten Verwaltung dorthin. Nach einer Übergangszeit und der Herrichtung und Renovierung der Räumlichkeiten Obergasse 6 vermietete man an Dr. med. Hans Schlabing und an den Rechtsanwalt und Notar Pohlers. Nach langjähriger Nutzung zogen diese beiden Mieter dann aus. Das Anwesen Obergasse 6 prägt zusammen mit dem historischen Rathaus entscheidend den alten Ortskern von Birkenau.

Autor: Gemeindearchivar, Günter Körner

-

Das Steinkreuz bei Reisen

Autorin: Helga Müller

Das Steinkreuz bei Reisen

Auf dem Verbindungsweg von Reisen nach Mörlenbach, der heute als Radweg ausgewiesen ist, verlief bis zur Fertigstellung der heutigen Hauptstraße im Jahr 1843 die Jahrhunderte alte Weschnitztalstraße. Dort liegt, ein stückweit hinter dem Ortsausgang von Reisen, in den Straßenrain eingebettet, ein altes Sandsteinkreuz. Es trägt keine Inschrift, weshalb es über seine Bedeutung früher in Reisen nur mündliche Erzählungen gab. An dieser Stelle, so hieß es, sei vor langer Zeit ein Arzt vom Pferd gestürzt und gestorben. Da es bis 1977 auch in der Fachliteratur nirgends Erwähnung fand, berichteten wir Heinz Bormuth aus Mühltal davon. Zusammen mit Friedrich Karl Azzola aus Trebur widmete er sich Jahrzehnte lang der Erforschung alter Flurdenkmale. Die beiden Herren begutachteten und vermaßen das Kreuz und erstellten darüber eine Expertise für unsere Festschrift „1100 Jahre Reisen – 877 - 1977“. Darin stellten sie fest, dass es ursprünglich aufrecht gestanden hat. Sie schreiben wörtlich: „Das Kreuz weist eine Gesamtlänge von 140 cm auf, wovon 45 cm als Fuß im Boden staken, so dass die sichtbare Höhe des Denkmals 95 cm betrug. Man kann dies einwandfrei an der Oberflächenbehandlung der Schmalseite des sich stelenartig verbreiternden Schaftes erkennen.“

Warum das Kreuz nicht mehr auf seinem alten Platz steht, ist wahrscheinlich damit zu erklären, dass beim Bau der Bahnstrecke zwischen 1890 und 1895 das Gelände dort stark verändert wurde. Der Bergsattel wurde für den Schienenstrang tief eingeschnitten. Vermutlich hat man damals das Erinnerungsmal entfernt und in den Straßenrain eingelassen. Der Stein ist in drei Teile zerbrochen.

Nachdem immer mehr Flurdenkmale von ihrem ursprünglichen Standort verschwanden, und zum großen Teil gestohlen wurden, verankerte der langjährige Ortsbeirat Willi Potsch 1981 das Kreuz in einem Betonsockel, der es unmöglich macht, es herauszuheben und abzutransportieren. Wenige Jahre später fand der Rimbacher Heimatforscher Karl-Ludwig Schmitt in den Sterbeprotokollen der dortigen evangelischen Kirche einen Eintrag, der sich genau mit der mündlichen Überlieferung in Reisen deckt. Er lautet wörtlich (in moderner Rechtschreibung):

„Auszug aus dem Sterbeprotokoll der Pfarrei Birkenau. Im Jahr Christi 1834 den 21. März abends um halb neun Uhr wurde der Großherzogliche praktische Arzt Herr Dr. Philipp Christian Ludwig Henrici von Rimbach, als er im Begriff war, einen Kranken zu Reisen, Filialort von Birkenau zu besuchen, in dem Hohlweg vor Reisen tot gefunden, in dem Alter von 37 Jahren, 11 Monaten und 27 Tagen. Nach der von Großherzoglichem Landgericht zu Fürth angeordneten und durch den Großherzoglichen praktischen Arzt Dr. Berghold von da, in Gegenwart des Großherzoglichen Landgerichts vorgenommenen Untersuchung hatte ein Blutschlag seinem Leben ein Ende gemacht. Da laut landgerichtlichem Attestat vom 22. März der Beerdigung kein gerichtliches Hindernis im Wege stand, so wurde der Tote den 23.desselben Monats auf dem Birkenauer Gottesacker öffentlich zur Erde bestattet in Gegenwart des Großherzoglichen Bürgermeisters Geis zu Reisen und des Herrn Candidaten Heinemann, welche gegenwärtiges Protokoll nebst mir, dem Pfarrer unterschrieben haben

G. Heinemann P. Heumann - Pfarrer

Bürgermeister Geis“

Soweit der Originaltext. Die Fragen, warum Dr. Henrici nicht in seinem Wohnort Rimbach, sondern in Birkenau beerdigt wurde, und welche Krankheit sich hinter der Diagnose „Blutschlag“ verbirgt, die dem Leben des jungen Arztes ein so jähes Ende setzte, müssen wir als letzte Geheimnisse unbeantwortet stehen lassen.

-

Alles begann mit Adam Krall

Birkenau. Der Erbauer der ehemaligen Gastwirtschaft „Zum Engel“, an der Brückenstraße gelegen, war Adam Krall um 1813. Die Familie Krall hatte Jahrzehnte vorher an anderer Stelle in Birkenau bereits eine Gastwirtschaft betrieben. Johann Adam Krall hatte nach einem „strengen Soldatenleben“ in den 1770er-Jahren eine Schankerlaubnis von der Ortherrschaft Wambolt erhalten.

Von

Günter Körner

Er war gewiss kein Kind von Traurigkeit und hatte gegen herrschaftliches Verbot Tanzmusik über die Polizeistunde hinaus gehalten. Immer wieder hatte er auch gegen das Verbot verstoßen, das Karten-, Würfel- und Kegelspiel zu unterlassen. 1776 hatte er deshalb den Kranz (= das „Wirtshausschild“) beiziehen müssen. Ein anderes Mal hatte er sich mit einem kaiserlichen Werber , der Rekruten anwarb, geprügelt. Bei einem geführten Schriftverkehr vergaß er allerding nicht darauf hinzuweisen, dass er „bei den dermaligen Kriegszeiten Möbel und Spiegel“ des Ortsherren Wambolt in Verwahrung genommen hatte. Geöffnet durften die Gastwirtschaften im Winter bis 20 Uhr, im Sommer bis 21 Uhr, nur an Kirchweih war eine „ehrbare Ergötzlichkeit“ im Beisein des Pfarrers mit längerer Öffnungszeit erlaubt.

Die Moral in Gastwirtschaften

Die Obrigkeit mutmaßte, dass es in Gastwirtschaften mit der Moral nicht so genau genommen würde. Zur Kontrolle sollten sogenannte „Achter“ die Einhaltung der Polizeistunde und überhaupt der sittsame Umgang mit Alkohol überwacht werden. Es ist jedoch überliefert, dass diese Aufpasser kurzerhand von den Zechern am Hosenboden gepackt, und aus der Wirtschaft geworfen wurden.

1802 wurde in Birkenau eine „Verordnung gegen das Saufen“ erlassen. Dort heißt es mit drastischen Worten: „Ein Säufer vergisst die Erfüllung jeder heiligen Pflicht, die ihm als Christ, als Vater und Bürger obliegt. Ein Berauschter ist zu den abscheulichsten Verbrechen fähig, an die er als ein unverdorbener, nüchterner Mensch nie gedacht haben dürfte. Das schlechte Beispiel, welches ein Besoffener seinen Mitmenschen und seinen eigenen Kindern, gibt, ist das größte Gift für die Sitten. Wie beißend müssen in nüchternen Augenblicken die Gewissensempfindungen bei einem Mann sein, der durch einen liederlichen Lebenswandel sein Vermögen und seine Gesundheit dahinschwinden sieht.“

Den Gastwirten war verboten, den Gästen mehr auszuschenken, als diese vertragen und bezahlen konnten. Wohl eher ein frommer Wunsch, dem die zehn Gastwirte, die es damals in Birkenau gab, eher nicht nachkamen.

Wert: 1600 Gulden

Doch zurück zur Gastwirtschaft „Zum Engel“: Adam Krall, von Hause aus Schreinermeister, schrieb an die Ortsherrschaft 1813: „ … dass er sein neues Haus ausgebauet und der Größe halben geräumigen Platz zur Wirtschaft übrig hat.“ Der Baubestand wird damals folgendermaßen geschildert: „Ein zweistöckiges Haus mit Scheuer und ein zweistöckiger Stall“. Das Anwesen hatte den stattlichen Wert von immerhin 1600 Gulden. In einem untertänigen Amtsbericht, pflichtet der wamboltische Amtmann Gutfleisch dem Ersuchen des Adam Krall bei: „. . . empfehlend ist sein ganz neues, schön groß und geräumig erbautes Haus, das sehr schicklich an der Landstraße liegt. Da nun die übrigen Wirtshäuser an der Landstraße nur elende Hütten sind, so kann Adam Krall eine gute Wirtschaft versprechen“. So wurde dem Adam Krall schließlich 1813 die Erlaubnis zum Betrieb einer Gastwirtschaft auf drei Jahre erteilt. An- und Umbauten folgten in den Jahren 1827, 1849 und 1908.

Auf Krall folgt Schropp folgt Kadel

Schon im Gesuch des Adam Krall klingt an, dass er sich vermutlich finanziell übernommen hatte. Einige Jahre später wird Georg Schropp als Eigentümer der vormals Krall’schen Gastwirtschaft genannt. Er erhielt die Wirtschaftskonzession vom 11. Juni 1820 auf drei Jahre erteilt. Er war zugleich herrschaftlich wamboltischer Mitterer, das heißt er hatte von amtswegen zu überwachen, dass etwa die Fruchtmaße und Gewichte einheitlich der Norm entsprachen. Gut denkbar, dass er über diese offizielle Funktion von Herrschaftsseiten an diese Gastwirtschaft gekommen war.

1827 schließlich kam Michael Kadel in Besitz der Gastwirtschaft. In Folge werden 1863 Johannes Kadel VIII, 1900 Peter Kadel VIII und 1935 Adam Kadel V als Hauseigentümer geführt. Die Gastwirtschaft wurde bis zum Bau des „neuen Engel“ 1979/80 von der Familie Kadel weiter fortgeführt. Mit dem Abbruch dieses „neuen Engels“ geht eine Jahrhunderte andauernde Gasthausgeschichte in Birkenau zu Ende.

-

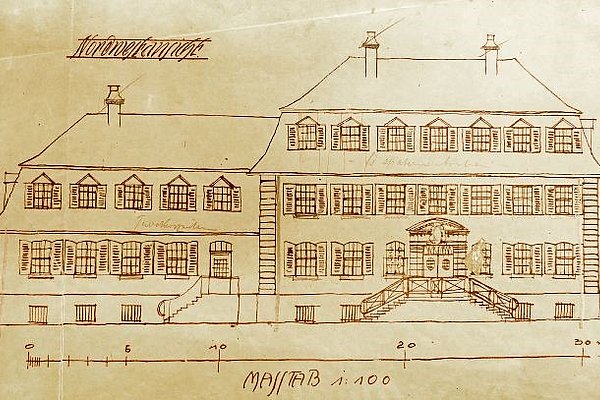

So entstand das „Corneliusheim“

Birkenauer Rathaus hat eine wechselvolle Geschichte, an der auch der Architekt Heinrich Metzendorf beteiligt war.

Birkenau. Das Rathaus in Birkenau kann auf eine fast 200-jährige wechselvolle Geschichte zurückblicken. Ursprünglich eine Mühle, danach eine Farbenfabrik, darauf eine Fabrik für Kunstledersohlen um 1900. Eigentümer war damals Cornelius Heyl aus Worms. Nicht irgendwer, sondern ein schwerreicher Unternehmer, der 1914 Arbeitgeber für über 5000 Beschäftigte war.

Eine Arbeitsordnung gibt detailliert Auskunft über die Arbeitsbedingungen in der Heyl’schen Kunstledersohlenfabrik. Die tägliche Arbeitszeit betrug damals zehn Stunden von 8 Uhr morgens bis abends 19.30 Uhr, unterbrochen durch Arbeitspausen. An Samstagen und gesetzlichen Feiertagen endete die Arbeitszeit um 17.30 Uhr. Über den Daumen war demnach eine 60-Stundenwoche angesagt. So ist es kein Wunder, dass Arbeitnehmer gelegentlich auch damals eine Auszeit nehmen mussten, um ihre Arbeitskraft zu erhalten. So wurde die Idee geboren, die Birkenauer Fabrik in ein Arbeitererholungsheim umzugestalten.

Heyl beauftragte mit den Planungsarbeiten Heinrich Metzendorf – aus heutiger Sicht betrachtet einer der renommiertesten Jugendstilarchitekten Deutschlands. Metzendorf erlernte im elterlichen Betrieb in Heppenheim das Maurer- und Steinmetzhandwerk. Danach widmete er sich der Architektur an der Landesbaugewerkschule in Darmstadt und arbeitete als Kreisbauaufseheraspirant beim Garnisonsbauamt. 1895 eröffnete er ein Architekturbüro in Heppenheim, bald darauf verlegte er sein Büro nach Bensheim.

„Baumeister der Bergstraße“

1901 ernannte ihn Großherzog Ernst Ludwig zum Professor. In Bensheim plante Metzendorf 130 Bauvorhaben, was im später die Bezeichnung „Baumeister der Bergstraße“ einbrachte. Er entwarf unter anderem die Synagoge in Heppenheim, die Odenwaldschule in Ober-Hambach, das Möbelhaus der Firma Mainzer in Heppenheim und die evangelische Kirche in Gadernheim.

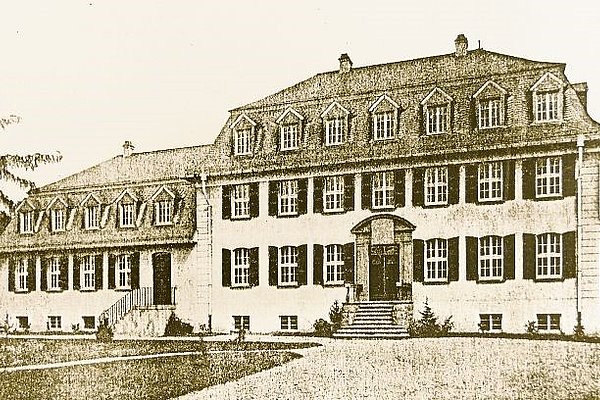

Im Jahr 1911 begann Metzendorf mit der Umplanung der Kunstledersohlenfabrik in ein Arbeitererholungsheim. Es sollte allerdings bis 1916, auch bedingt durch den Ersten Weltkrieg dauern, bis Heyl seiner Belegschaft das Erholungsheim übergab. Die Bezeichnung „Corneliusheim“ war ab dieser Zeit ein geflügeltes Wort in Birkenau. Die Planunterlagen werden heute im Stadtarchiv Bensheim aufbewahrt, das auch den planerischen Nachlass von Heinrich Metzendorf verwaltet. Wenn man Detailzeichnungen von damals mit dem heutigen Baubestand vergleicht, stellt man fest, dass etwa die Eingangstür, die hölzerne Treppe in das Ober- beziehungsweise Dachgeschoss noch original erhalten sind.

Damals befanden sich im Erdgeschoss als Gemeinschaftsraum ein Wohn- und Esszimmer, eine Küche, Bügelzimmer und gegen die Weschnitz hin ein gedeckter Sitzplatz. Wo sich heute das Standesamt befindet, war die Wohnung der Hausmutter. Im Obergeschoss befanden sich Ein- oder Zweibettzimmer. Wo heute Bürgermeister Helmut Morr seine Dienstzimmer hat, waren zwei Zweibettzimmer.

Bestandteil des Erholungsheimes war ein Park mit Anlagen, Blumenrabatten mit Rosen, eine Lindenallee und ein Wasserbecken. Aber auch Gemüsebeete zur Selbstversorgung waren geplant.

Das Arbeitererholungsheim wurde 1933 in ein Kindererholungsheim, schließlich 1937 in ein Altenheim umgewidmet. Ab Mitte 1963 wurde ein Wohnheim für Gastarbeiter eingerichtet. 1965 erwarb die Firma Freudenberg das Anwesen und nutzte das Gebäude als so genanntes Fremdenwohnheim. Im Dezember 1974 kaufte die Gemeinde Birkenau das Anwesen für eine Million Mark, die Nutzung als Rathaus erfolgte ein halbes Jahr später.

So verfügt Birkenau neben dem historischen Rathaus, dem Schloss und den beiden Kirchen über ein weiteres bedeutendes Baudenkmal, was eng mit der Geschichte des Ortes verbunden ist.

Autor: Gemeindearchivar, Günter Körner