-

Brief aus Birkenau ‑ Die Reichsfreiherren Wambolt von Umstadt als Ortsherren von Birkenau

Das Geschlecht der Freiherren Wambolt von Umstadt gehört (nach Biedermann "Geschlechtsregister" T. 248)"zu den ältesten und ansehnlichsten reichsfreien Familien am Rhein, das den Beinamen von der Stadt Umstadt, in der Grafschaft Katzenelnbogen gelegen, erhalten haben mag, weil es anfänglich dort gewohnt hat." Das älteste uns bekannte Glieder der Familie war "Anna Wamboldin v. U.", die um das Jahr 1000 lebte. Im Jahr 1247 tritt ein "Ritter Philipp W. v. U." auf, und 1363 wird in einer Kaufurkunde ein "Heinrich W. v. U. genannt. 1420 lebte "Johannes W. v. U. der II., der Schwarze genannt"; er war "churpfälzischer Rat und Amtmann zu Boxberg und ordentlicher Stammhalter aller nachstehenden Glieder dieses freiherrlichen Hauses.

Zum erstenmal tritt das Geschlecht der Freiherren Wambolt v. Umstadt in Birkenau im Jahre 1478 auf. Vorher war diese Cent an die Landschad v. Steinach und die Ritter Swende v. Weinheim verlehnt. Im Jahre 1475 starb mit Philipp Swend das Geschlecht der letzteren aus, worauf drei Jahre später der Erzbischof Diether v. Isenburg zu Mainz die Herren Philipp Wambolt v. Umstadt und Philipp Forstmeister v. Gelnhausen mit je der Hälfte des früheren Swend'schen Anteils an Birkenau belehnte. "Philipp W. v. U. zu Altenstein, der Brabanter genannt, stand in den Diensten des Herzogs von Burgund und starb 1482. Seine Gemahlin war Kunigunda v. Pfraumheim. In der Ortsherrschaft zu Birkenau folgte ihm "Philipp W. v. U. II., churpfälzischer Rat, Vicedom zu Neustadt, Statthalter zu Amberg und Oberhofmeister". Im Jahre 1515 starb Philipp Forsteister v. Gelnhausen, und dessen Sohn Hans entsagte seines Lehensteiles an Birkenau zu Gunsten der v. Wambolt, worauf der Churfürst v. Mainz, es war Albert II. von Brandenburg, Philipp W. v. U. mit der ganzen Hälfte belehnte. Nach dessen Tod im Jahre 1536 ging der Lehensteil an Wolfgang W. v. U. über, der churpfälzischer geheimer Rat, sowie Hofmeister und Amtmann zu Meissenheim und mit Anna v. Gemmingen vermählt war." Sein Nachfolger war von 1578 an sein Sohn "Philipp W. v. U. zu Weinheim, churpfälzischer Burggraf zu Starkenburg, geheimer Rat, Vicedom zu Neustadt, Statthalter zu Amberg und Oberhofmeister, Stammhalter der blühenden älteren Hauptlinie bei dem Kanton Odenwald." Vermählt war er mit "Anna Margarete v. Kateznelnbogen" und starb 1620. Ihm folgte sein mit Maria Jakobea von Metsch vermählte Sohn Friedrich W. v. U., der churpfälzischer Obrist war."

Gegen Ende des 30jährigen Krieges verpfändete Friedrich W. v. U. seine Lehenshälfte an Birkenau um die Summe von 3000 fl. an die Brüder Friedrich und Hans Georg Bertram v. Hersbach. Die Pfandschaft blieb jedoch nur kurze Zeit in deren Besitz, denn schon 1653 ging sie durch Kauf an den Reichshofrat Philipp von Bohn zu Weinheim über. Friedrich Wambolt knüpfte aber den ausdrücklichen Vorbehalt daran, daß seine Familie für die Folgezeit als mit Birkenau belehnt angesehen werde. Außerdem stellte er an v. Bohn die Bedingung, die Pfandschaft von den Bertram zu lösen. Falls jedoch der männliche Stamm der v. Bohn aussterben und das Lehen an Mainz zurückfallen sollte, erbot sich v. Wambolt, den Bohn'schen Allodialerben die Hälfte der Pfandsumme zurückzuerstatten. Auf diese 1500 fl. sollten jedoch die v. Bohn oder deren Erben verzichten, wenn es ihnen gelingen würde, auch die Landschad'sche Hälfte von Birkenau an sich zu bringen. Der latzte Passus wurde deshalb in die Kaufurkunde aufgenommen, weil in dem gleichen Jahre mit Friedrich III. das Geschlecht der Landschad ausgestorben war und somit die Möglichkeit bestand, daß Philipp von Bohn mit der ganzen Cent Birkenau belehnt würde. Dieser Fall trat auch bald darau ein, indem ihm Churmainz 1655 das ganze Lehen übertrug.

Wie erwähnt, betrachteten sich die Herren v. Wambolt während der Zeit der Verpfändung als mit der halben Cent Birkenau belehnt und zwar mit vollem Recht, da die Pfandschaft an den Lehensverhältnis nichts änderte, doch traten sie, da die Verwaltung der Orte in anderen Händen lag, völlig in den Hintergrund. Der zuletztgenannte Friedrich W. v. U. starb 1649, und ihm folgte sein Sohn, der kaiserliche Obrist, churmainzische Rat und Oberamtmann zu Dieburg, Heinrich Friedrich W. v. U. II. Seine erste Gemahlin war Maria Ursula Freiin von Schönborn und seine zweite, Maria Eva Freiin von Hoheneck. Er starb 1688. Sein Nachfolger war sein Sohn aus erster Ehe Johann Philip W. v. U., der 1714 unvermählt starb. Darauf ging das Lehen auf seinen Stiefbruder Franz Philipp Kaspar W. v.U. über. Dieser war "kaiserlicher wie auch churmainzischer geheimer Rat, Generalfeldzeugmeister und Gouvaneur zu Mainz und vermählt mit Maria Charlotte von Kesselstadt.

Da mit Johann Philipp von Bohn am 24. Oktober 1721 das Geschlecht der v. Bohn ausgestorben war, übertrug Churfürst Lothar Franz v. Mainz das die ganze Cent Birkenau umfassende Lehen dem vorgenannten Philipp Franz Kaspar W. v. U., der zu dieser Zeit Generalmajor und Kommandant der Festungen Koblenz und Ehrenbreitstein war. Nach seinem Tod 1748 folgte ihm sein Sohn Philipp Franz W. v. U. anfangs unter Vormundschaft der Mutter und der Freiherren von Kesselstadt und v. Dalberg. Mit Charlotte v. Hutten vermählt, starb er hochbetagt im Jahre 1806 als kaiserlicher und königlicher geheimer Rat und mainzischer Obrist‑Kämmerer. Er war der Erbauer des jetzigen Schlosses. Ihm folgte sein Sohn, der zu Aschaffenburg wohnende Obrist‑ Silberkämmerer Philipp Hugo v. U., als letzter Ortsherr von Birkenau, nachdem die Cent schon 1806 an Hessen gefallen und das Lehenswesen durch andere Verhältnisse ersetzt worden war.

Autor: Rektor Johannes Pfeifer

-

Lehrer als Putzfrau und Moralapostel

Aufgaben des Birkenauer Lehrers im Jahre 1724

1722 wurde Johann Michael Ecarius als evangelischer Schullehrer und Glöckner in Birkenau angestellt. Im Januar 1724 erhielt er Instruktionen, nach denen er seine Dienstgeschäfte abwickeln sollte. Für seine schmale Besoldung mußte er eine Fülle von Aufgaben bewältigen, die ihn den ganzen Tag in Anspruch nahmen. Als Lehrer war er verpflichtet, einen christlichen und ehrbaren Lebenswandel zu führen, was bedeutete, daß er ein gutes Beispiel Vorleben mußte und alle Üppigkeit, Liederlichkeit, Fluchen, Tanzen und Spielen vermied. Deshalb waren Wirtshäuser und sonstige Saufgelage absolut tabu.

Religiöse Erziehung

Im sicher überfüllten Klassenzimmer fand der Unterricht statt, dem die Schüler aller Altersstufen beiwohnten. Unterricht war jeden Tag außer am Sonntag, und zwar vormittags von 7 bis 10 Uhr, nachmittags von 12 bis 15 Uhr. Nur mittwochs und am samstags war am Nachmittag frei. Unterrichtsfächer waren: Katechismuslesen, Beten, Lesen, Singen, Schreiben und das Erlernen von Ziffern und Zahlen. Zu Schulbeginn würde ein Kirchenlied gesungen, dem sich das Morgengebet anschloß. Danach sollte noch ein Stück aus dem Katechismus gelesen werden, das durch zusätzliche Fragen vertieft wurde. Erst dann konnte der reguläre Stoff durchgenommen werden. Am Dienstag und Freitag nach der Schule war ein gemeinsamer Kirchgang angesagt, zu dem die Kinder nach dem Ausläuten in Reih’ und Glied geführt wurden. Bei großer Kälte durfte der Lehrer die „Kleinen und auch die übel gekleideten Kinder nach Hause schicken“. Der Nachmittagsunterricht gestaltete sich sehr ähnlich, begann und endete ebenfalls mit Gesang und Gebet.

Der Lehrer als Erzieher

Zur Aufrechterhaltung der Schulzucht sollte der Schullehrer die bösen und ungeratenen Kinder mit dem Stecken oder der Rute abstrafen. Dabei sollte der Lehrer bedenken, daß er die Bestrafung nicht aus Zorn, sondern aus Liebe ausführte. Die Schüler sollten den Lehrer als Christen und nicht als Peiniger kennenlernen. Die Prügel waren so zu dosieren, damit die Kinder nicht schüchtern, hartnäckig, schlagfaul oder gar an „ihren zarten Leibern verschun- den“ würden. Sicherlich eine schmale Gratwanderung, die schon Generationen von Lehrern auf manch harte Geduldsprobe stellte. 1724 wurde schon ein Klassenbuch geführt, in das die fehlenden Kinder eingetragen wurden. Dienstvorgesetzter war der evangelische Pfarrer, der grobe Mißstände zu regeln hatte.

Mädchen für alles

Als Glöckner mußte der Lehrer dem Pfarrer behilflich sein. Vor dem Gottesdienst waren die Lieder zu erfragen und auf die Liedertafel zu schreiben. Nachher trat der Lehrer als Vorsänger auf, er hatte mit „frischer und erhobener Stimme in gewöhnlichem Takte, nicht zu langsam oder zu geschwinde“ die Lieder anzustimmen und zu singen. Der Glöckner mußte die Altardecke bereitlegen, die Spinnenweben von der Kirchendecke fegen und einmal in der Woche den Altar und die Kanzel reinigen. Für die Instandhaltung des Kirchendaches, der Fenster, Türen, Stühle, Schlösser, Uhr, Glocken, Stränge und Leichenbahre hatte er zu sorgen, größere Schäden, die er selbst nicht beheben konnte, mußten dem Schultheißen oder Pfarrer gemeldet werden. Außerdem sind noch andere Aufgaben genannt: 1. Er soll das Geläute zum Gottesdienst verrichten, doch nicht nach seinem Gutdünken , sondern soll und muß er allemal beim Pfarrer anfragen, wann geläutet werde, damit keine Konfusion entstehe. Das Morgen-, Mittag- und Abendgeläute geschieht zur gewöhnlichen Zeit. 2. Außer Haltung des Gottesdienstes soll er die Kirche und den Kirchhof verschlossen halten, ja nicht gestatten, daß mutwillige Buben auf dem Kirchhof herumspringen, gar das Vieh auf dem Kirchhof die Gräber zerwühle oder zertrete. Wie er auch schuldig, den Totengräber anzuweisen. 3. Ihm obliegt, täglich die Uhr aufzuziehen, zu richten und zu stellen. Er soll dies selbst tun, ja nicht durch unachtsames Gesinde oder gar Kinder erledigen lassen. Denn sonst hat er die Verantwortung, wenn Schaden an der Uhr geschehen sollte.

Aus all diesen Informationen ist zu ersehen, daß von dem armen Schulmeister allerhand abverlangt wurde. „Solchen Leuten, die aus Antrieb, des Satans oder aus ihrer Herzens Bosheit“, besonders im Suff gegen den Pfarrer, die Obrigkeit oder andere Personen lästerten und schmähten, sollte er kräftig widersprechen und diese zur Anzeige bringen. Wie das allerdings funktionieren sollte, ist mehr als rätselhaft, konnte er doch Wirtschaften nicht betreten oder gar Saufgelagen beiwohnen. So war der Lehrer ein bedauernswertes Geschöpf, das so ganz nebenbei das Amt des Gerichtsschreibers ausübte. Es waren damals allgemein schlechte Zeiten für Lehrer.

Autor: Gemeindearchivar Günter Körner

-

Doppeltes Trauergeläut für Kaiser Franz

Birkenauer Konfessionen trauerten getrennt um den Kaiser

Am 18. August 1765 war der deutsche Kaiser Franz der I. von Lothringen in Innsbruck verstorben. Von Mainz aus wurde am 4. Oktober befohlen, daß das Ableben des Kaisers von der Kanzel verkündet werden sollte und „auch jeden Nachmittag eine Stunde lang mit allen Glocken vier Wochen zusammengeschlagen werden müsse.“ Sonstige Lustbarkeiten, Tanz und Saitenspiel auf öffentlichen Plätzen und in den Häusern hatten während dieser Trauerzeit zu unterbleiben. Die fränkische Ritterschaft, Kanton Odenwald, deren Mitglied die Familie Wambolt war, verlängerte die Frist auf sechs Wochen. Zusätzlich sollte jedes Orgelspiel in der Kirche vermieden werden.

Evangelisches Trauerläuten

Das Trauerläuten begann Anfang Oktober 1765 und wurde zwischen 11 und 12 Uhr durchgeführt. Das Läuten an und für sich war eine Angelegenheit, die in die Zuständigkeit des evangelischen Schullehrers gehörte, er war gleichzeitig Glöckner und hatte bei allen Anlässen das Läuten vorzunehmen. Es war aber üblich, daß er evangelische Schulbuben beauftragte, die dann an den Glockenseilen zogen, bei einem ein- stündigen Läuten eine schweißtreibende Tätigkeit, die sportliche Anerkennung verdient.

An einem darauffolgenden Sonntag wollte der katholische Mörlenbacher Pfarrer, Friedrich Caspar Führer, einen Gottesdienst in der Birkenauer Simultankirche abhalten. Er fand die Orgel verschlossen und schickte deshalb den Birkenauer Schultheißen und den Gerichtsverwandten Helfert zum evangelisehen Schullehrer mit der Aufforderung, den Schlüssel für die Orgel auszuhändigen. Der evangelische Schullehrer entgegnete, den Schlüssel habe der Pfarrer Hacker, das Orgelspiel sei außerdem grundsätzlich verboten.

Katholisches Trauerläuten

Nach einer Schilderung des Amtmannes Leonhard Krauß, der sich wegen der anbahnenden Streitigkeiten in die Kirche begeben hatte, hörte er den Pfarrer Führer in der Sakristei „erstaunlich schreien, als hätte er alle menschliche Freundschaft vergessen.“ Auf Vorhaltungen, sich doch um Gottes Willen zu mäßigen, schrie der Pfarrer den Amtmann an, „er (der Amtmann) hätte ihm dem Pfarrer, in der Kirche überhaupt nichts zu befehlen.“ Als der evangelische Schullehrer den Schlüssel zur Orgel selbst nicht auf Anweisung des Amtmannes Krauß herausrückte, wurde das Schloß der Orgel gewaltsam aufgebrochen. Ab sofort ordnete der Pfarrer Führer an, sei für sechs Wochen täglich zwischen 5 und 6 Uhr nachmittags das katholische Trauerläuten für den verstorbenen Kaiser abzuhalten. Dementsprechend fand für einige Tage zweifaches Trauergeläut, gegen Mittag das evangelische, gegen Abend das katholische, statt. Die sich in eipem desolaten Zustand befindlichen Birkenauer Kirchenglocken wurden zusätzlich zermürbt. Die Einwohner waren verpflichtet, für dieses Dauerläuten auch zweifach Geführen zu zahlen, was die Gemüter der Gemeindsleute, außer der dauernden Lärmbelästigung, zusätzlich erhitzte.

Amtmann Leonhard Krauß vermerkte verwirrt, daß er dies in seinen bis dahin 32 Dienstjahren, während der drei Kaiser und Kurfürsten verstorben waren, noch nicht erlebt hätte. Nach einigen Tagen, die Stimmung der Einwohner wurde immer gereizter, wurde das katholische Trauerläuten gewaltsam beendet. Johannes Bernhard, 62 Jahre, dessen Sohn Johannes, 30 Jahre, und Johannes Kadel, 50 Jahre alt, rannten, in Harnisch gebracht, in die Kirche. Die dort mit dem katholischen Trauerläuten beschäftigten Schulbuben wurden barsch aufgefordert, mit dem Unfug auf der Stelle aufzuhören. Doch die Schulkinder wollten die Glockenseile nicht fahrenlassen.

Unter Anwendung von Gewalt wurden die Läutegehilfen aus der Kirche getrieben. Dann begingen die drei erbosten Männer einen taktischen Fehler, sie entfernten einen hölzernen Fußtritt vor dem Altar, der auf einen herrschaftlichen Befehl hin für beide Konfessionen dort installiert worden war. Damit war klar gegen eine Order des Ortsherm verstoßen worden, was Folgen haben sollte. Außerdem wurde die Keilerei mit den Schulbuben in der Kirche als unpassend empfunden. Amtmann Krauß verhört die drei Männer, so ist der Vorgang von zweifachen Birkenauer Trauerläute der Nachwelt überliefert worden. Frei herr Wambolt ließ die drei Beteiligte mit einem blauen Auge davonkommen jeder mußte 5 Reichstaler Strafe zahlen Dieser Vorgang ließ alte, nicht haltbar Vorurteile zwischen den beiden Konfessionen wieder aufleben, was zu neue Streitereien Anlaß gab.

Autor: Gemeindearchivar Günter Körner

-

Die Birkenauer Bürgermeister seit 1821

Vor 1821, dem Zeitpunkt der Einführung der Hessischen Gemeindeordnung, gab es den Begriff des Bürgermeisters, doch in einem völlig anderen Verständnis. Der Rechnungsbürgermeister führte die Gemeinderechnung, der gemeine Bürgermeister stand dem Ortsgericht vor. Beide Ämter wechselten gewöhnlich jährlich, so haben sich in den Birkenauer Gemeinderechnungen, die ab 1696 fast lückenlos erhalten sind, mehrere hundert „Bürgermeister" durch ihre Unterschrift „verewigt". Eine bürgermeisterähnliche Stellung, wenn dies überhaupt so vergleichbar ist, hatte der Schultheiß, der von der Ortsherrschaft meist für Jahrzehnte ernannt wurde.

Am 4. Dezember 1821 fand die erste Birkenauer Bürgermeisterwahl statt, und zwar durch Direktwahl der Einwohner, die in ein evangelisches und katholisches Lager gespalten waren. Entsprechend dem evangelischen Bevölkerungsanteil entfielen auf die drei evangelischen Kandidaten die meisten Stimmen.

Die Birkenauer Bürgermeister seit 1821 waren:

- Jakob Kadel Senior. Er hatte als Kanonier in Darmstadt gedient und es bis zum Landwehrleutnant gebracht. Von Hause aus war Jakob Kadel sen. Bauer, er wurde am 5. März 1822 der Bevölkerung präsentiert. Jakob Kadel verstarb am 6. Oktober 1824.

- Georg Peter Schäfer. Ein „armer Schuhmacher", für den sich die „Großbegüterten" schämten, da er nur ein einstöckiges Haus besaß. Er wurde am 7. Dezember 1824 mit 97 Stimmen gewählt und übte sein Amt bis zur Jahresmitte 1831 aus.

- Johannes Bernhard, ein Wirt und Krämer wurde Nachfolger. Er hatte auch das Amt des örtlichen Zolleinnehmers inne, das er mit Strenge versah. Einmal war er so „unverschämt", dass er den Wagen des Rittmeisters Wambolt nach verzollbaren Gegenständen durchsuchte. Er setzte sich bei der Wahl am 25. Dezember 1830 denkbar knapp mit 65 gegen 63 Stimmen durch. 1833 musste er zurücktreten. Er hatte eine Brunnenkette mit 67 1/2 Pfund Gewicht bezahlt, obwohl diese 16 Kette acht bis zehn Pfund leichter war. Später stellte es sich heraus, dass er hierfür nichts konnte, der Lehrjunge des Schmieds hatte die Waage manipuliert.

- Bürgermeisterverwalter Leonhard Jüllich, ein wohlhabender Bauer, der in dem Anwesen Kreuzgasse 9 wohnte. Er versah die Bürgermeisterstelle kommissarisch von 1833 bis März 1836.

- Johannes Bernhard, der sein Amt 1833 hatte vorzeitig aufgeben müssen. Er wurde mit 121 Stimmen zu 83 Stimmen gewählt. Gleich nach Amtsantritt wurden Vorwürfe laut, er habe bei der Bestellung einer Partie Tannensamen für Kulturen im Gemeindewald seinen Vorteil gesucht, dennoch blieb er bis September 1843 im Amt.

- Leonhard Jüllich wurde am 13. Mai 1843 zum Birkenauer Bürgermeister 20 gewählt. Wahlergebnis 157 Stimmen zu 135 Stimmen. Er hatte das Amt bereits von 1833 bis 1836 inne. Er wurde folgendermaßen charakterisiert, „... ist ein sehr braver, rechtlicher und unbefangener Mann und was sehr löblich an ihm ist, er ist ohne konfessionelle Parteilichkeit, ... dessen insbesondere den katholischen Einwohnern zugetane Gesinnung lassen ihn besonders geeignet erscheinen..." Er übte sein Amt bis Jahresende 1848 aus. Er hatte „Herz" und kassierte angesetzte Strafgelder, die vom Amtsgericht Fürth festgesetzt worden waren, nicht. Meist handelte es sich um „Straftäter", die aus bitterer Armut gestohlen hatten. Dafür erhielt er selbst 61 Geldstrafen zudiktiert.

- Adam Kadel war von Januar bis Oktober 1849 Bürgermeisterverwalter.

- Adam Reinig, ein Gastwirt und Spezereikrämer, war vom Oktober 1849 bis 18. 1. 1856 als Bürgermeister im Amt.

- Johannes Denger vom 19.1.1856 bis Mai 1873, er wurde 59 1/4 Jahre alt und verstarb am 18. Mai 1873 im Amt.

- Der Beigeordnete Peter Steffan der II. versah das Amt von Mai bis September 1878.

- Bürgermeister war von Sept. 1878 bis 12. Mai 1893 Johann Adam Oehlenschläger, auch er verstarb im Amt, wie es heißt „nach kurzem Unwohlsein an Herzversagen". Mag sein, dass ihn der Bau der Bahnlinie Weinheim-Fürth zu sehr aufregte, es ging dabei um Streckenführung und Enteignungen von Gelände, die Wellen schlugen damals hoch in Birkenau.

- Georg Adam Brehm war Birkenauer Bürgermeister von 1893 bis 31. 12. 1910, er verstarb kurz darauf am 22. April 1912. Für einige Wochen versah der Erste Beigeordnete und Sattlermeister Jung das Bürgermeisteramt kommissarisch.

- Adam Jakob VI war vom Februar 1911 bis Juli 1922 im Amt und musste die schwere Kriegszeit in dieser verantwortungsvollen Position „überstehen", er gab sein Amt vorzeitig auf.

- Für die Zeit von 1922 bis Juli 1928 wurde Peter Brehm zum Bürgermeister gewählt.

- Adam Jakob VI, der 1922 sein Amt vorzeitig zur Verfügung gestellt hatte, wurde im Juli 1928 wiederum Bürgermeister, er wurde Anfang April 1945 von den alliierten Militärbehörden abgesetzt. Wiederum musste er die schwierigen Kriegszeiten meistern. Adam Jakob VI ist das mit 28 Dienstjahren am längsten amtierende Gemeindeoberhaupt.

- Eine Bekanntmachung vom 7. April 1945 lautet: „Auf Anordnung der amerikanischen Militärkommandantur Weinheim wurde heute der seitherige Bürgermeister Jakob mit sofortiger Wirkung seines Amtes enthoben. Zum Bürgermeister wurde Germann Guby ernannt."

- Nach kurzer Zeit, noch im April 1945, wurde Georg Hirt zum Bürgermeister bestimmt. Im März 1946 wurde er von der Gemeindevertretung auf weitere zwei Jahre gewählt.

- Am 14. September 1948 wurde Adam Weber zum Bürgermeister gewählt, er verstarb am 17. Dezember 1962.

- Karl Stief wurde am 29. Januar 1963 zum Bürgermeister gewählt, er ist am 27. Dezember 1967 verstorben.

- Willi Flemming wurde am 9. April 1968 zum Bürgermeister gewählt. Wiederwahl auf zwölf Jahre erfolgte zum Jahresende 1973, erneute Wiederwahl auf 6 Jahre war am 3. Dezember 1985. Mit 24 Amtsjahren ist er der am längsten ununterbrochen amtierende Bürgermeister in Birkenau.

- Albert Kanz wurde am 19. 11. 1991 zum Birkenauer Bürgermeister gewählt und trat sein Amt 1992 an.

- Ingrid Berbner wurde am 30. März 2003 als erste Frau zur Bürgermeisterin gewählt.

- Helmut Morr wurde am 2. Februar 2009 zum Bürgermeister gewählt und am 22. März 2015 im Amt bestätigt.

- Milan Mapplassary wurde am 14. März 2021 zum Bürgermeister gewählt.

-

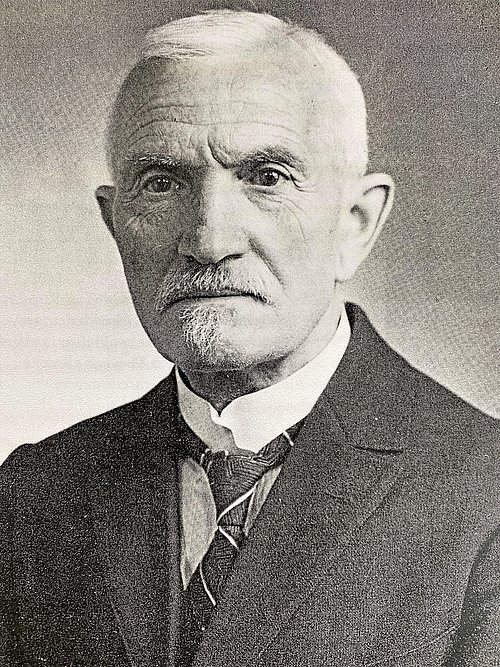

Der Birkenauer Heimatforscher Johannes Pfeifer

Ohne den im Ortsteile Reisen früher wohnhaften Klaus Zenner wäre der Birkenauer Heimatforscher Johannes Pfeifer weitestgehend unbekannt oder wenn man es salopp formulieren möchte, „längst in der Versenkung verschwunden.“ Pfeifer hat etwa 170 Aufsätze, mit dem Ort Birkenau als Schwerpunkt verfasst, und meist in Zeitungen oder Zeitungsbeilagen, die heute nur noch schwer erreichbar in Archiven aufbewahrt werden, veröffentlicht. Im wahrsten Sinne in jahrelanger mühevoller Kleinarbeit hat Klaus Zenner diese Schriftsätze zusammengetragen und der Allgemeinheit damit wieder zugänglich gemacht. Darüber hinaus hat er mit Helga Müller den Grundstock für die reichhaltige Geschichte des Ortes Reisen gelegt.

Doch zurück zu Johannes Pfeifer, er stammt aus Winkel am Fuß der Burg Lindenfels. Seine berufliche Ausbildung als Lehrer Begann er in der sog. „Präparandenanstalt“ in Lindenfels, um diese im Lehrerseminar Bensheim fortzusetzen und zu beenden. Er ging den harten Weg aller Lehrer, die damals gerade ihre Ausbildung vollendet hatten und war zunächst in kleineren Ortschaften tätig. Erste Stationen als Lehrer waren Ober-Scharbach 1893, Bobstadt 1896, Ober-Mumbach 1898 und ab 1902 als ev. Schullehrer in Birkenau. 1918 wurde er Rektor der ev. Schule und 1934 als alle drei Birkenauer Schulen in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt wurden, wurde er deren Leiter bis 1937.

Zudem war Pfeifer im kirchlichen Bereich als Organist tätig und leitete den Gesangsverein Ober-Mumbach. Im Birkenau übernahm er als Leiter den Männergesangsverein Eintracht Birkenau. Ein Zitat von Klaus Zenner charakterisiert den Lehrer Pfeifer recht gut: „Das Bild des Lehrers in der Erinnerung seiner Schüler wird gezeichnet von Erlebnissen, die manchmal auf die Eigenarten des Schülers widerspiegeln. So ist den Jungen die feste Hand Rektor Pfeifers in deutlicher Erinnerung, den Mädchen dagegen oft die unverdiente Güte.“

Die sachlichen Quellen Pfeifers waren das Birkenauer Gemeindearchiv und das Staatsarchiv in Darmstadt. Als Rektor Pfeifer am 13. November 1951 starb, wurden über lange Jahre Aufsätze in seiner allgemeinverständlichen, aber wissenschaftlich fundierte Art für diesen Teil des Kreises Bergstraße selten. Heute werden Details seiner Abhandlungen „anders gesehen“ oder können teils auch ergänzt werden, die Themen allerdings sind die gleichen.

Autor: Günter Körner (Grundlage sind Ausführungen des Heimatforschers Klaus Zenner, Reisen)

-

Von Birkenauer Gastwirten und „Chirurgen“

Johannes Eisenhauer' erwarb mit Kaufvertrag am 8. 10. 1765 vom Birkenauer Schultheißen Nicolai Jöst einen Bauplatz mit den Ausmaßen 100 auf 30 Schuh. Zusätzlich kaufte er von der Gemeinde ein Stück „gemeines Gut“, das an den Bauplatz angrenzte. In den Folgejahren erbaute er darauf ein Fachwerkhaus (heute in unverändertem Zustand das Anwesen Hauptstraße 88, direkt neben dem wamboltischen Schloss gelegen). Dieses Gebäude findet Erwähnung im Kunstdenkmälerband des Kreises: „Gut erhaltenes Gebäude auf hohem Sockel. Das einfache Fachwerk durch Andreaskreuze und überkreuzte Rauten bereichert. Ende 18. Jahrhundert.“

Johannes Eisenhauer hatte sich entweder beim Bau dieses Hauses übernommen, oder er führte einen unsoliden Lebenswandel, dass er nun auf äußerst fragwürdige Weise seine Finanzen aufzubessern versuchte. Von Beruf war Eisenhauer Actuarius [= Amtsschreiber], „Chirurg“ und Gastwirt, wobei die Einnahmen aus dem Wirtshaus seine sonstigen Einkünfte sicherlich überstiegen. Der Begriff Chirurg bedarf einer kurzen Erläuterung. Seinerzeit genügte eine gewisse praktische Erfahrung als Barbier, Bader oder Feldscher und eine theoretische Prüfung, die sich in der Beantwortung verschiedener Fragen erschöpfte, um als Landarzt, Wundarzt oder Chirurgus tätig sein zu können. Die Einnahmen waren entsprechend bescheiden, da für das Einrenken von Gliedmaßen, für Aderlass, Schröpfen, Zahnziehen und die Verordnung von heute manchmal seltsam anmutenden Tinkturen und Salben nur wenige Gulden berechnet werden durften. Mit etwas Phantasie kann man sich gut vorstellen, wie Patienten in der Gaststube der Eisenhauerschen Wirtschaft behandelt wurden und dabei mehr oder weniger unpassende Bemerkungen der anwesenden Gäste über sich ergehen lassen mussten.

Birkenau hatte um 1780 nur 480 Einwohner, was für fünf oder sechs Gastwirtschaften einen harten Konkurrenzkampf bedeutete. Auch vor diesem Hintergrund ist der nachstehende Vorgang zu sehen.

Der anonyme Brief

Am Karsamstag 1788 erhielt Freiherr Philipp Franz von Wambolt, als er sich während des Osterfestes in Mainz aufhielt, einen anonymen Brief, der ihn mächtig aufregte. Zu erfahren, dass in seiner Residenz Birkenau in zwei Wirtschaften ungeniert, ja öffentlich gegen die Sittlichkeit verstoßen werde, das konnte ihm die Feiertagsstimmung gründlich verderben. Ein angeblich besorgter Weinheimer Bürger, der sich der Initialen A.M.R. bediente, machte nämlich folgende vertrauliche Mitteilungen:

„Hochwohlgeborener Reichsfreiherr, gnädiger Herr!

Ich kann unmöglich länger Stillschweigen wegen des Schäfers und [des] Bordschnitters zu Birkenau Haushaltung[en] und Wirtschaften, weil die Schäferin und der Wittemayer einen so abscheulichen, verdächtigen und im höchsten Grad verantwortungslosen Umgang pflegen, worüber sich nicht nur die erwachsenen Leute, auch Kinder, nicht allein in Birkenau, sondern auch in den vier und fünf Stunden entlegenen Orten auf der Gasse aufhalten... Die nämliche Beschaffenheit hat es mit der Bordschnitterin und ihrer Tochter mit dem Schmitts-J Jakob."

Scheinheilig empfahl der ungenannte Briefschreiber, hinter dem sich Johannes Eisenhauer verbarg, die beiden Gasthäuser zu schließen, da „es kein Wunder wäre, wenn Gott wegen dieser abscheulichen Menschen den ganzen Ort Birkenau strafen würde". Die Erklärung für seine Anonymität gab er auch halbwegs plausibel: „Nehmen Sie es aber nicht ungnädig, dass ich meinen Namen nur mit einzelnen Buchstaben unterschrieben habe, es hat seine besondere Ursache deswegen, weil ich auch einen Schwager habe, welcher mit seiner Frau und den Kindern wie Hund und Katze miteinander wegen der zwei Häuser (= Wirtshäuser] lebt und fast täglich oder längstens über den anderen Tag sich dahin begibt.“ Der Inhalt dieser Mitteilungen war mit einiger Wahrscheinlichkeit zutreffend, der Beweggrund jedoch geheuchelt. Nicht christliche Moral, sondern die Sorge um den eigenen Geldbeutel veranlassten Johannes Eisenhauer, seinem Ortsherrn eine solche Botschaft zukommen zu lassen.

Bezug nahmen diese Anschuldigungen auf die Wirtschaft des Michael Krämer, die auf dem Grund und Boden des Anwesens Hauptstraße 71 (Maria Brehm) stand. Michael Krämer hatte eine Schafherde von 370 Tieren, die er auf Birkenauer Gemarkung in den Jahren 1760-1787 weiden lassen durfte, deshalb auch die Bezeichnung Schäfer. Seine Ehefrau, „die Schäferin“, um die 50 Jahre alt, hatte ein Verhältnis mit dem katholischen Lehrer und örtlichen Salzhändler Michael Wittemayer. Dieser wohnte in dem späteren wamboltischen Amtshaus bzw. Kindergarten (1962 abgerissen) in der Obergasse 14.5

Die zweite betroffene Wirtschaft war die des Bordschnitters [= Brettschneiders] Johannes Hofmann, die vermutlich in dem 1876 umgebauten Haus Kreuzgasse 14 (Anwesen Frank) betrieben wurde. Hofmanns Frau war etwa 55 Jahre, die Tochter knapp über 20 Jahre alt, und beide sollten Beziehungen zu dem Schmitts-Jakob, über den nähere Informationen fehlen, haben.

Bereits am Ostersonntag, dem 23. März, reagierte Freiherr Wambolt. Er ordnete die sofortige Schließung dieser ohnehin „liederlichen“ Gastwirtschaften an. Dem Schmitts-Jakob wurde Zuchthaus, dem Lehrer Verlust seines Amtes angedroht. Außerdem sollte unverzüglich nachgeforscht werden, wer sonst noch Umgang in den beiden Häusern pflegte. Amtmann Ignaz Bouthelier, dem diese undankbare Aufgabe zufiel, empfahl, sich bedeckt zu halten. Seine Schilderung entbehrt nicht einer gewissen unfreiwilligen Komik:

„...nicht nur einer, sondern mehrere verehelichte Männer, teils von Weinheim, Mannheim und Ladenburg, nebst der von hier, darunter Metzger, Schneider, Müller und Fuhrleute, die die Straße oft zu passieren haben. Mir wäre es möglich, den einen ausfindig zu machen, ohne die anderen zugleich mit in Verdacht zu ziehen... befinden sich nach Berichtgebers Privatnotiz unter den Gemeldeten nicht nur Bürger, sondern auch etliche aus der Pfalz, die eine Civil- Bedienung [= bürgerliches Amt] bekleiden und deren Weiber, soviel man vermuten kann, noch nicht die geringste Spur der abscheulichen Nebenwege ihrer Männer haben, wo also sicher bei näherer Veranlassung der Sache die respektive [= allenfalls] noch glücklichen Ehen sich in Mordgruften verwandeln dürften.“

Sollten tatsächlich Personen aus dem „Ausland“ diese beiden Wirtschaften aufgesucht haben, dann hätte es einen Skandal über Birkenau hinaus gegeben. Das erschien dem bei anderen Gelegenheiten so forschen Amtmann zu gewagt.

Schriftlich hatten sich beide Gastwirte, Michael Krämer und Johannes Hofmann, zu Wort gemeldet und beteuerten ihre persönliche Unschuld in der ganzen Angelegenheit. Für den Fall, dass ihre Gasthäuser für längere Zeit geschlossen bleiben sollten, befürchteten sie, an „den Bettelstab“ zu kommen. Vom Birkenauer Ortsvorstand hofften beide „das beste Zeugnis“ zu erhalten, da sie jederzeit als ehrliche Leute „gehauset und gewirtschaftet“.

Die Sache hätte damit eigentlich erledigt sein können, doch am 8.4.1788 meldete sich noch der Heidelberger Notar Amandus Braun. Ihm waren inzwischen Bedenken gekommen, denn er war es, der für Johannes Eisenhauer von dessen Konzept den anonymen Brief abgeschrieben hatte, weil Eisenhauers Handschrift in Birkenau bekannt war. Amandis Braun vermutete, dass die Anzeige die Kluft zwischen Katholiken und den evangelischen Gemeindemitgliedern vergrößern sollte.

Tatsächlich waren alle Beteiligten, außer Eisenhauer, nach einer Bevölkerungsliste aus dem Jahre 1787 ausschließlich katholisch. Bei den erheblichen Spannungen, die zwischen der evangelischen Bevölkerungsmehrheit und der katholischen Minderheit bestanden, nicht zuletzt deshalb, weil die als baufällig bezeichnete Kirche gemeinsam benutzt werden mußte,1 wäre dieser Vorgang ein willkommener Anlass gewesen, gegenüber den Katholiken auftrumpfen zu können. Amandus Braun bediente sich einer kräftigen, derben Ausdrucksweise:

„Den 21. März war der Tag, wo diese Bosheits-Unternehmung ausgebrochen, wo diese niederträchtige Person, die - so verborgen sie auch bleiben wollte und so schlau er auch seine Rolle gespielt - dennoch bekannt geworden, nach Heidelberg sich begab, um diese Schrift kopieren zu lassen, als wäre sie zu Weinheim verfertigt worden. Was für eine Bosheit, und wer ist es, der sie verübet? Ihre hochfreiherrliche Exzellenz würden freilich staunen, wenn ich ihn abmalen wollte; ich halte es für unnötig, weil dieses lasterhafte Schweineportrait nicht nur zu Birkenau schon öfters, sondern noch neuerdings, da er diese Schmäh- und Verleumdungsschrift kopieren ließ, zu Heidelberg an der Neckarbrücke bekannt ist; ich halte deshalb für genug, seinen Namen zu schreiben: es ist der Eisenhauer."

Amtmann Ignaz Bouthelier sah nach der Schließung der beiden Wirtschaften die öffentliche Ordnung wiederhergestellt. Zufrieden vermerkte er, dass sich niemand über diesen Schritt aufgehalten habe, bis auf zwei Karmeliter-Patres zu Weinheim. Offenbar hatten Angehörige dieses Ordens versucht, vermittelnd einzugreifen, um Spannungen zwischen der evangelischen und der katholischen Bevölkerung abbauen zu helfen. Der Amtmann, selbst katholisch und Bruder des Heppenheimer Stadtpfarrers (1769-1809) Joh. Lukas Bouthelier, kommentierte diese Vermittlungsversuche recht bissig:

„...ein neuer Beweis, dass kein Übel auf der Welt geschehen kann, wo nicht unmittelbar immer diese Geistlichkeit, besonders die Mönche, Anteil daran haben und meistens die Werkzeuge davon sogar selbst sind, so wie sie von Anbeginn ihrer Existenz schon waren und leider auch bleiben werden. Der dermalige Stationarius [= Bezirks-Almosensammler], sonst ein recht ehrlicher, höflicher und frommer Mann, außer dass er ebenfalls die unheilbare evangelische [= auf das Evangelium sich beziehende] Krankheit hat, nämlich totus quartus

( = voll und ganz) Mönch zu sein, fragte mich am jüngst verflossenen Sonntag, ob mir nichts wegen der Schäferin von Euer Exzellenz zugeschickt worden sei... Nunmehr reute es ihn sehr, dass er so voreilig den Defensor[[= Verteidiger] gemacht habe. Weil beide, nämlich er und der Subprior [= Vertreter des Priors], mittlerweile unter der Hand verschiedene Histörchen von beiden Häusern, besonders von dem der Schäferin erfahren haben.“

Der evangelische Pfarrer Johann Martin Hacker hatte die Anordnung, die Wirtschaften zu schließen, im „höchsten Grad gelobt“ und nur bedauert, dass Michael Krämers Ehefrau nicht schon vor zehn oder 20 Jahren ins Zuchthaus getan worden sei. Die Schäferin war demnach wegen ihres unmoralischen Lebenswandels zumindest vorübergehend inhaftiert. Dem Johannes Eisenhauer wurde zur Strafe ebenfalls der Betrieb seiner Wirtschaft verboten. Das von ihm erbaute Haus verpachtete er, da er des Ortes verwiesen wurde und sich vermutlich in Hornbach niederlassen musste.

Zur Jahresmitte 1788 hatten sich die Wogen geglättet, beide Gastwirte stellten den Antrag, ihre Gasthäuser wieder eröffnen zu dürfen. Amtmann Bouthelier gab zwar dem

Freiherrn Wambolt die Empfehlung, diesem Gesuch mit der Auflage einer Überprüfung der Verhältnisse von Quartal zu Quartal zu entsprechen, konnte sich aber einer Bemerkung über Michael Krämer nicht enthalten:

„Ganz mit allem Recht beruft sich der Antragsteller auf seine Unschuld, denn für seine Person kann ihm niemand etwas zur Last legen, weil er nach seiner schäfermäßigen Einfalt und Dummheit fast unfähig ist, Handlungen, so zum öffentlichen Ärgernis geeignet [sind], zu begehen. Seine Frau aber hat und wird wohl den Ruf einer unverschämten Frau behalten. Wer ist imstande, als Mensch heimliche Sünden zu verhüten?“

Der Sohn Jakob Eisenhauer bewirbt sich

Johannes Eisenhauers Haus war verpachtet, der Sohn Jakob wollte eine Änderung herbeiführen. Im Frühjahr 1796 bewarb er sich als Chirurg und Gastwirt. Aufgrund des Verhaltens seines Vaters im Jahre 1788 bedurfte es mehrerer Vorstellungen und Eingaben, bis er sein Ziel erreichte. In seinem Bewerbungsschreiben gibt Eisenhauer an, dass er neun Jahre in der Fremde war, die Zeit u. a. in Heidelberg, Mannheim, Mainz, Würzburg und Frankfurt als Barbiergeselle zugebracht habe. Seine Mutter leide seit einem Dreivierteljahr an Schlagfluss, so dass es seine unbedingte Pflicht sei, die Eltern zu ernähren. Daher bat er, als Gemeindsmann, als Wirt und Chirurg angenommen zu werden. Das Führungszeugnis der Gemeinde Birkenau vom 9. 3. 1796 bestätigte ihm, „das er sich in der Zeit des Hierseins nicht nur sehr gut und anständig betragen hat, sondern auch in verschiedenen Vorfällen hinreichende Proben seiner Geschicklichkeit und Erfahrung abgelegt hat."

Zwar seien 600 Gulden Schulden vorhanden, das in den 1760er Jahren gebaute Haus wurde jedoch als ausreichende Sicherheit angesehen.

Auch mehrere Empfehlungsschreiben wurden vorgelegt, so

- ein Schreiben des Adam Steffan zu Birkenau vom 23. 4. 1796: Steffan war in seiner Scheuer gestürzt, und Eisenhauer hatte ihm die Schulter eingerenkt.

- Johann Sturm bestätigt mit Datum vom 24.4.1796 sogar, dass Eisenhauer ihn während einer gefährlichen Krankheit dem Tode entrissen habe.

- Pfarrer Johann Martin Hacker empfiehlt ebenfalls die Annahme.

Ein Prüfungszeugnis der Heidelberger Chirurgischen Innung von 1796 lautet:

„Es erschien vor dahiesiger Innung Jakob Eisenhauer von Birkenau, freiherrlich von wamboltischer Herrschaft, mit der Bitte, ihn als chirurgischen Kandidaten zu prüfen und ihm über den Befund seiner Kenntnisse ein pflichtgemäßes Zeugnis zukommen zu lassen. Man hat unter heutigem Datum die Prüfung in Gegenwart des Herrn Professor Moser vorgenommen und kann danach auf die (zu den] gemachten Fragen erhaltenen Antworten pflichtgemäß bezeugen, dass der gedachte Eisenhauer als gewöhnlicher Landchirurg bestehen kann. Solches wird bekundet: Heidelberg, den 6. April 1796, Moser, Professor; H. G. Klunckart, Chirurgus jurat[us], Prosector anatomiae [= vereidigter Chirurg, Vorschneider, d. h. Assistent, der Anatomie],

Alle vorgenannten Schriftsätze reichten dem Freiherrn Franz Philipp Wambolt für eine positive Entscheidung nicht aus, Eisenhauer sollte ein Jahr das Medizinische Kolleg in Mannheim besuchen, was allerdings bei seiner betrüblichen finanziellen Situation unmöglich war.

Erst die Fürsprache von Jakobs Vetter, einem Herrn Scola aus Bensheim, brachte den entscheidenden Durchbruch. Dabei distanzierte sich der Sohn von seinem Vater: „Ich kann freilich nicht verbergen, dass der Vater ein weltbekannter Trunkenbold sei, der sich durch allerlei Ausschweifungen die Ungnade der Herrschaft zugezogen habe.“ Jakob Eisenhauer hatte sich eine Braut auserkoren, die über ein Vermögen von 1200 Gulden verfügte. So sollte der finanzielle Engpass überwunden werden. (Eine zuerst genannte Verlobte, die „Schwester des Kinscherf“, hatte sich durch anderweitige „Heirat unterschlagen“.) Der überschwängliche Dankesbrief vom 18. 12. 1796 bezeugt, dass dem Gesuch um Annahme entsprochen worden war.

Ein Konkurrent tritt auf

Die Absicht des Nikolaus Bergold aus Mörlenbach, sich in Birkenau als Chirurg und Gastwirt niederzulassen sowie die Witwe Wittemayer - sie führte eine Gastwirtschaft - zu heiraten, musste Jakob Eisenhauer, der 1811 noch praktizierte, zum Protest herausfordern. Und weil es zu der damaligen Zeit offenbar üblich war, unangenehme Konkurrenten zu diffamieren, schrieb Eisenhauer über seinen angehenden Berufskollegen Bergold am 4. 8. 1811: „Da ich nun die Gnade gehabt habe, als Orts- und Amtschirurg dahier angestellt worden zu sein, und ohnehin mein weniger Verdienst nicht ausreichen will, bei gegenwärtiger Zeit meine zahlreiche Familie zu ernähren, auch besagter Bergold in der ganzen Nachbarschaft als ein Windbeutel, Schwätzer und Lügner bekannt ist, der wenig oder nichts erlernt und bei einem geringen oder gar keinem Vermögen weder der Wittemayerin noch der hiesigen Gemeinde Vorteil bringen würde“, bat Jakob Eisenhauer, das in Kürze zu erwartende Gesuch Bergolds abschlägig zu bescheiden.

Nikolaus Bergold bewarb sich tatsächlich am 29.10.1811 um die Annahme als Bürger, Feldscher und Gastwirt. Er gab an, 36 Jahre alt zu sein, seinen Beruf bereits sechs Jahre ausgeübt zu haben und die ihm ehelich versprochene Anna Rosina Wittemayer heiraten zu wollen. Bergolds Vater war Wundarzt in Mörlenbach. Sein eigenes Vermögen gab der Sohn mit 300 Gulden, das der Braut mit 2000 Gulden an. So ist es nicht erstaunlich, dass Nikolaus Bergold als Gemeindsmann angenommen wurde.'

Birkenau hatte also ab 1811 zwei praktizierende Chirurgen, die als Gastwirte tätig waren.

Quellen und Anmerkungen

- Zu den Vorgängen, die Johannes Eisenhauer und Sohn Jakob in den Jahren 1788, 1796 und 1811 betreffen, vgl. im Freiherrlich Wamboltischen Archiv [= FWA] die Bestände 14/11 (Beisassen und Bürgerannahme) und 14/2 (Gewerbegenehmigungen)

2. Gemeindearchiv Birkenau (GAB), Birkenauer Gerichtsprotokollbuch 1734 bis 1779

3. Wolfgang Einsingbach (Bearb.), Die Kunstdenkmäler des Landes Hessen: Kreis Bergstraße, München 1969, Bd. 1, S. 148; Bd. 2 (Abb.), Nr. 186 4 FWA, Bestand 15/3: Birkenauer Bevölkerungsliste 1784, angelegt von Amtmann Ignaz Bouthelier

4. GAB, Brandkataster ab 1808, Nahrungszettel ab 1760

5. FWA, Bestand 13/11: Schafsweidebestandsrecht

6. Die alte Birkenauer Kirche wurde bis zu ihrem Abbruch 1817 mit Unterbrechungen als Simultankirche benutzt.

7. Bergold betrieb die Wirtschaft (heute Anwesen Obergasse 10, „Zur Krone“) etwa bis zum Jahr 1830.

Autor: Gemeindearchivar Günter Körner